錬金術は、ありふれた金属から価値のある金属である金や銀を生み出すことであり、人類のロマンともいえる技術です。

現代では、漫画や映画などの創作物を通じて知られる空想の技術という認識を持たれています。

しかし、2025年に鉛から金を作ることに成功した事例が発表され、多くの歴史上の人物達が夢見た錬金術が成功する瞬間が訪れました。

本記事では、鉛から金を作ったスイスの欧州原子核研究機構(CERN)の事例を紹介し、将来的な金価格への影響を解説します。

この記事のポイント

・人工金の流通による将来的な金価格への影響を紹介

スイスの欧州原子核研究機構(CERN)が鉛を金に変換することに成功

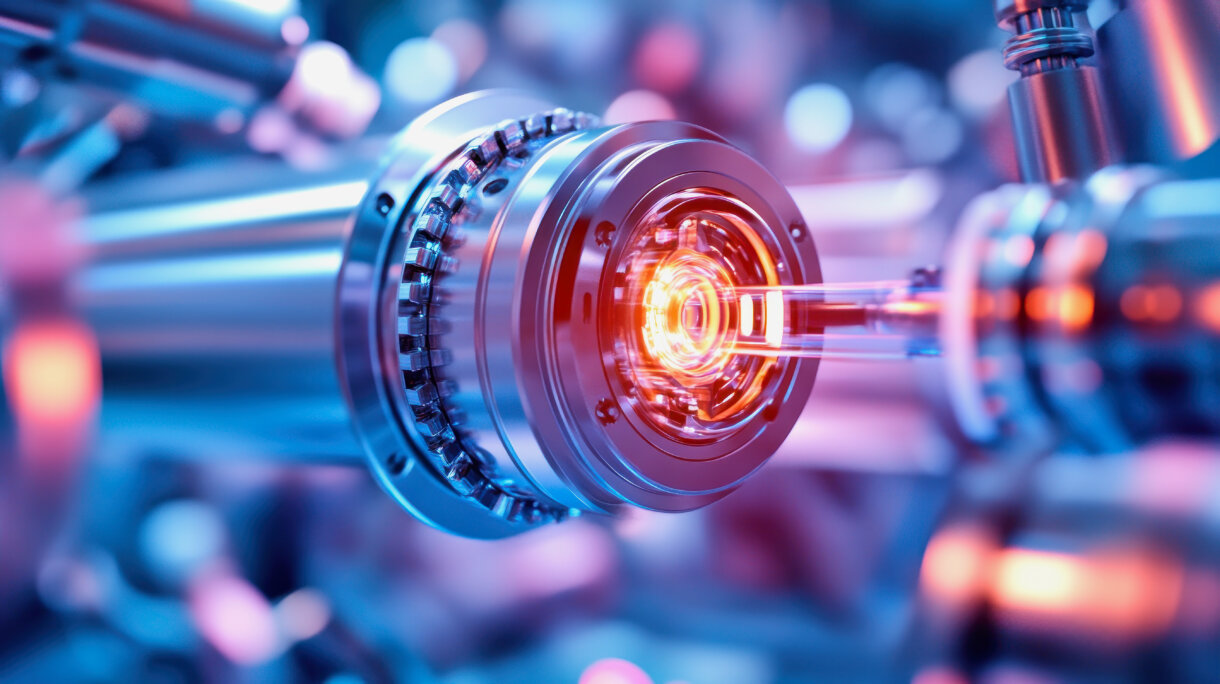

2025年5月8日、スイスとフランスの国境にまたがる欧州原子核研究機構(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器(LHC)内で、鉛を金に変換する実験がおこなわれました。

核分裂や核融合といった核反応を用いれば、原子核内の陽子や中性子の数を変えることで別の元素を作り出せることを利用した核変換(核種変換)による錬金術です。

2015年から2018年の第2稼働期には、約860億個の金原子核が作られました。

総質量にして約29兆分の1グラム程度で、ごく短い時間しか安定しなかったことから、現時点で地金としての実用性はありません。

ただし、第3稼働期ではビーム強度を向上させており、1秒間に最大約8.9万個の金原子核が生成されるペースに到達しています。

すでに人工的な金を作り出す手法として確立されていた方法ではありますが、今回の実験では金の生成を明確に測定できた初の実験結果となります。

歴史上で錬金術が失敗した理由

中世の錬金術師たちは、鉛を金に変えることを究極の目標としてきました。

しかし、長年にわたって追及された錬金術は歴史上において客観的な事実のみを分析すると失敗に終わっています。

歴史上で錬金術が失敗した理由を以下にまとめました。

- 元素の構造に関する理論的な誤解があったから

- 再現性と第三者の記録が欠如した賢者の石の存在

- 錬金術そのものが神秘主義・オカルトといわれるようになった

それぞれ詳しく解説します。

元素の構造に関する理論的な誤解があったから

錬金術が根本的に失敗に終わった最大の理由は、物質の本質を誤解していた点にあります。

中世から近世にかけての錬金術師たちは、世界を「土・水・空気・火」の四大元素とします。

さらに「硫黄・水銀・塩」の三原質説を用いて物質変化を説明しようとしました。

当時の錬金術理論では、卑金属の不完全な本質を取り除き、金の純粋な本質を付与することで転化が可能と信じられてきました。

しかし、本質とは物質の形質や象徴的意味づけに過ぎず、誤った前提のもとで数世紀にわたり実験がおこなわれた歴史があります。

金属の合金や表面蒸着による擬似的な黄金化に留まり、大量の試薬と熱処理によって物質を劣化させる結果になりました。

現代化学では、元素は原子番号(陽子数)によって厳密に分類され、それぞれの元素は固有の原子核構造を持つと理解されています。

再現性と第三者の記録が欠如した賢者の石の存在

歴史上では錬金術に成功したと語る錬金術師たちが存在します。

しかし、実験手法の再現性と第三者による客観性が欠如していることが問題になります。

当時は、錬金術を成功させるために必要な石である賢者の石が卑金属を金に変える力があると信じられてきました。

錬金術師たちは、賢者の石による錬金術の成功を主張しています。

しかし、賢者の石のレシピは秘密裏に伝えられ、同じ手順で同じ効果を得られる再現性に説得力のあるレシピが残っていません。

第三者の記録もほとんど残っていないことから、仮に成功例があったとしても再現と検証が不可能であることから証明は不可能です。

つまり、現在の実験科学において過去の錬金術は再現不可能で成功例のない実験として認識されています。

錬金術そのものが神秘主義・オカルトといわれるようになった

錬金術は秘匿性の高さから、科学的探究と同時に精神的・霊的修行をともなう宗教的儀礼とも結びついていました。

錬金術は科学ではなく、神秘主義・オカルトの領域とみなされることも珍しくありません。

賢者の石は卑金属を金に変えるだけでなく、癒すことのできない病や傷をも瞬く間に治す神の物質ともいわれるようになります。

17世紀の科学革命期にロバート・ボイルやアイザック・ニュートンらが実証主義と数学的自然哲学を掲げ始めました。

科学的価値がなくオカルトでしかない錬金術は急速に廃れていくことになります。

鉛が金に変換される仕組み

鉛が金に変換される仕組みは、鉛原子核から3つの陽子を取り除くことで、陽子数が79となり金の原子核が生成される核変換を利用します。

すべての物質は原子と呼ばれる小さな粒からできており、原子が集まって物が形作られています。

原子も3つの小さな粒からできており、陽子・中性子・電子の3種類から成り立つ仕組みです。

鉛に含まれる陽子の数は82個であり、金に含まれる陽子の数が79個であることから、3つの陽子を減らすことができれば原子の種類が変わり鉛は金になります。

大型ハドロン衝突型加速器(LHC)では、鉛イオン(Pb⁸²⁺)を光速に近い速度まで加速。

電磁力線は運動方向と直交すると押しつぶされて、短寿命の光子パルスが発生します。

原子核と相互作用する光子が、内部構造の振動を励起し、少数の中性子と陽子を放出する電磁解離を引き起こします。

強力な電磁場が鉛原子核から3つの陽子をはぎ取ることで、陽子数が79となり金(Au⁷⁹⁺)の原子核が生成される仕組みです。

ただし、この方法で作られた金は現状では安定性が低く、マイクロ秒単位でしか存在できません。

人工的に金が作れるようになると金価格はどうなる?

仮に人工的に実用可能な金が作れるようになる将来的な金価格はどうなるのか解説します。

- 大量生産ができるようになれば暴落する可能性はある

- 人工金の量が少なければ流通しても価格への影響は限定的

- 天然金と人口金で需給が二分され価格差が残るシナリオも

それぞれ詳しく見ていきましょう。

大量生産ができるようになれば暴落する可能性はある

人工金の大量生産が実現すれば、金の希少性は根底から崩壊し、価格は急激に下落する恐れがあります。

現在の世界の金供給は年間約1,250トン程度で推移しています。

年間数千トン、あるいは数万トンの人工金の供給が可能になれば、現在の需給状況は崩れることになるでしょう。

もし市場が人工金は自然金とまったく同質と評価すれば、人工金の増産分が価格を押し下げ、短期的には半値以上の暴落も想定できます。

人工金の生産コストが限界費用を下回るレベルにまで低減すれば、安全資産としての金の魅力が失われるかもしれません。

あくまで最悪のシナリオであり、現時点の実験結果を考えれば実現するとしても先の未来になるでしょう。

人工金の量が少なければ流通しても価格への影響は限定的

人工金の生産規模が限定的で、年間数十キログラムから数百キログラム程度にとどまるレベルであれば、市場価格への影響はほとんど無視できる程度にとどまります。

年間約1,250トンの金が流通するなかで1トン以下の金が流通することがあっても、需給を変化させるほどの価格変動は発生しないからです。

また、人工金と自然金に性質の違いがあり、同一視しない場合は現時点で流通している自然金の価格に対する影響はなくなるでしょう。

金需要は金ETFや中央銀行の買い支えにより、年々高まっていることから、供給が少し増えても需要が上回る状況に変化はないと考えられます。

天然金と人口金で需給が二分され価格差が残るシナリオも

それぞれの金を同一視しない場合は、天然金と人工金が並存し、両市場で需給が分化するシナリオもあるでしょう。

市場は天然金マーケットと人工金マーケットに分断され、両者の需給バランスをもとに別々に価格を決定します。

人工ダイヤが天然ダイヤの約半分から3分の1の価格で購入できることからも、人工金が流通することがあればダイヤと同じ道を辿ることが考えられます。

自然金と同一視できるほどの安定性を持ち、流通量を上回るほどの大量生産ができなければ、金価格に影響を及ぼすことも長期的な下落を引き起こすことも考えにくいです。

現時点で人工的な金が実用に足るレベルではない理由

現時点で人工的に作られた金は実用に足るレベルではありません。

その理由を以下にまとめました。

- 安定性が低く実用ができない

- 変換できた金の量は非常に少ない

- 金を生成するためにかかるコストが高すぎる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

安定性が低く実用ができない

現時点で作られた金の寿命は数マイクロ秒(100万分の1秒)以下であり、生成後すぐに分裂・消失し、実際に検出器で捉えられるのは瞬間の光点に過ぎません。

生成された金は極めて短命で安定性に乏しく、実用的に取り出せる状態を維持できないでしょう。

仮に安定的に金を取り出せたとしても、核反応を用いた金は放射性を帯びるため、安定的に使用するためには数十年の貯蔵期間を要するといわれています。

自然金と同様に取り出して加工し、製品に使用するプロセスが成立しないため、実用は不可能です。

変換できた金の量は非常に少ない

実験で変換した金の総質量は、日常的に扱う単位からは途方もなくかけ離れています。

金核は約860億個を質量換算すると約29ピコグラムです。

天然金の年間採掘量を脅かすことは不可能であり、リサイクル供給のほうが供給を増やす手段として圧倒的に現実的といえるでしょう。

第3稼働期で生成される金は生成速度が2倍に向上していますが、指輪一個分の金にすら遠く及ばないといわれています。

金を生成するためにかかるコストが高すぎる

人工合成による金生産は、エネルギー消費と設備投資の両面で天然採掘をはるかに上回るコストを要します。

数百万ドル規模のエネルギーと加速器設備費を投入して得られるのは数ドル分の合成金にすぎず、商売としては成り立ちません。

さらに、人工合成プロセスで得られた金には追加の化学精製・放射能検査コストがかかるため、最終的な精製金として流通させるには更なる投資が不可欠です。

人工的に金を作るコストは天然採掘の数万倍にも達し、現実的なビジネスモデルとして成立しません。

錬金術は夢がありますが、現状では成功しただけであり、実用を含めた生産に至るにはさまざまな壁が残されている状況です。

今後も百年単位で資産価値の上昇を期待できるアンティークコイン

現時点の錬金術は金価格に影響を与えることはありませんが、数十年後、数百年後はどうなっているかわかりません。

過去の歴史から不可能と考えられていた錬金術が成功したことから、実用的に人工金を生産できる技術体系が確立しても不思議ではないからです。

今後も百年単位にわたって資産価値の上昇を期待できる資産を手に入れたいと考える方は地金ではなく、金貨のアンティークコインを保有することをおすすめします。

仮に人工金が天然金と同一視されるような市場が到来したとしても、アンティークコインはプレミア価値を有しているため、値下がることはないでしょう。

現存枚数が増えることはあっても減ることはない性質から、金貨のアンティークコインは金価格に依存しない価値を持ちます。

自身の死後に子孫に資産を遺していきたいと考えている方は、地金ではなくアンティークコインを保有して相続するようにしましょう。

まとめ

錬金術は中世以来「鉛を金に変える」という夢として追い求められてきました。

元素の本質を誤解し、賢者の石のレシピは再現性を欠く状況から神秘主義やオカルトと結びついたため、金は得られませんでした。

しかし、2025年にCERNのLHC実験で鉛イオンから金核が生成されたことで、核変換による現代の錬金術が初めて実証されました。

ただし、その金核はマイクロ秒単位でしか安定せず、生成量はピコグラム級、しかも装置運転コストは天然採掘の何万倍にも上るため、実用化には遠く及びません。

将来的に人工金が大量生産可能になれば希少性の喪失から価格は暴落する可能性はあります。

現状の技術とコスト構造では市場への影響は限定的であり、天然金と人工金が並存するシナリオになる可能性も高いため、二つの市場で価格差が維持されると考えられます。