金は地球上の埋蔵量が限られている金属であり、無制限に増やすことができないことから貴重な資源と考えられています。

これまでに金はどれくらい採掘されており、現在も地球上で眠っている金はどれくらいあるのでしょうか。

また、現在のペースで採掘を続けていれば、いずれは枯渇してしまうと考える方もいるかもしれません。

この記事では、金の埋蔵量はどれくらいあるのか、これまでの採掘量と産出量とあわせて紹介します。

この記事のポイント

・金の需要が高い理由とそれでも将来的に金が枯渇する可能性が低い理由を解説

金の埋蔵量とこれまでの採掘量

地球全体の金の埋蔵量は、これまでの採掘量と現在も埋蔵されている金の総量を合計して約244,000トンと考えられています。

そして、すでに採掘された金の総量は216,000トン〜218,000トン。

採掘された金は、貨幣、金塊、ジュエリー、工業用途などに使用されており、形を変えて存在しています。

一方で、残存する発掘可能な埋蔵量は大きく見積もっても50,000トン程度になるでしょう。

ただし、埋蔵量に含まれる金は現在の技術で採掘可能であることが前提になります。

金の埋蔵量に基本的にカウントしない金の条件は以下のとおりです。

| 条件 | 内容 |

| 採掘コストが高い | 鉱山の深さ、鉱石の品位などにより採算が取れないもの |

| 技術的な問題 | 深海に眠る金鉱脈など、現在の技術では大量に採掘することが現実的ではない |

| 環境・社会的制約 | 環境保護区域や土地所有、法制度などによって採掘が制限される場所もある |

地殻中などに散在している金も膨大ではありますが、品位が低すぎて現時点では採掘できないものがほとんどです。

地殻全体に含まれる金量を理論的に推定すると、現在確認・採掘可能な量を遥かに超えているといわれています。

しかし、分散していて回収が不可能であることから、現在の埋蔵量の算出には含まれていません。

各国の金の埋蔵量と産出量のランキング

それでは、各国の金の埋蔵量と産出量のランキングを紹介します。

金の埋蔵量のランキング

地球上で現在も採掘可能な金が眠っている国の埋蔵量のランキングは以下のとおりです。

| 順位 | 国名 | 埋蔵量 |

| 1位 | オーストラリア | 約12,000 トン |

| 2位 | ロシア | 約12,000 トン |

| 3位 | 南アフリカ | 約5,000 トン |

| 4位 | カナダ | 約3,200 トン |

| 5位 | 中国 | 約3,100 トン |

| 6位 | アメリカ | 約3,000 トン |

| 7位 | カザフスタン | 約2,300 トン |

| 8位 | ウズベキスタン | 約1,800トン |

ただし、上記のランキングは採掘できる埋蔵量の定義が国によって異なることから、あくまで見込みになります。

そのため、埋蔵量が過小評価されている国も存在します。

金の保有量のランキング

一方で、各国が準備金として保管している国別の保有量のランキングを以下にまとめました。

| 順位 | 国名 | 保有量 |

| 1位 | アメリカ | 約8,133トン |

| 2位 | ドイツ | 約3,350トン |

| 3位 | イタリア | 約2,451トン |

| 4位 | フランス | 約2,437トン |

| 5位 | ロシア | 約2,332トン |

| 6位 | 中国 | 約2,298 トン |

| 7位 | スイス | 約1,039 トン |

| 8位 | インド | 約880トン |

| 9位 | 日本 | 約845トン |

| 10位 | オランダ | 約612トン |

先進国を中心に多くの中央銀行が外貨資金の一部として莫大な量の金を保有しています。

アメリカが保有している金の量は、すでに3位の南アフリカの埋蔵量を超えている状態です。

金の産出量のランキング

最後に、金の鉱山採掘による毎年の産出量のランキングを以下にまとめました。

| 順位 | 国名 | 産出量 |

| 1位 | 中国 | 約380トン |

| 2位 | ロシア | 約310 トン |

| 3位 | オーストラリア | 約290トン |

| 4位 | カナダ | 約200 トン |

| 5位 | アメリカ | 約160 トン |

| 6位 | カザフスタン | 約130トン |

| 7位 | ウズベキスタン | 約120トン |

| 8位 | 南アフリカ | 約100トン |

産出量は公になっているデータのみの集計であり、違法採掘などを理由に記録されていないものは含まれない場合があります。

埋蔵量のランキングで上位の国が産出量でも上位に位置していることがわかります。

また、オーストラリアであれば、埋蔵量が約12,000 トンで採掘量が約290トンであることから、約40年で枯渇する計算です。

そのため、現在のペースで採掘を続ければ数十年後には金は枯渇するといわれることがあります。

実際には現時点で採掘できる埋蔵量を参考にしているため、採掘可能な範囲が増えるほど金の埋蔵量は増加することを考えれば、技術の進歩により必ずしも枯渇するとは限らないでしょう。

日本の金の埋蔵量・産出量の現状

日本の金の埋蔵量は、現在稼働中の代表的な金鉱山が少なく、代表的な鉱山は鹿児島県の菱刈鉱山です。

国内全体の埋蔵量が約157トン、年間産出量は約6~8トン程度になっています。

ただし、日本では鉱山からの採掘だけではなく、都市鉱山という考え方があります。

電子機器・端末・その他の製品に含まれる金を、廃棄・リサイクル可能な資源として見なすものです。

これを含めた資源見込み量が 約6,800トン とする試算があります。

ただし、確実に採掘可能な埋蔵量ではなく、電子スクラップ等を含めた資源の見込みの範囲です。

現行技術および経済条件で回収可能かどうか含めると、そのすべてが可能とは限りません。

日本の金の埋蔵量は鉱山採掘においては高くありませんが、都市鉱山を含めるなら上位国の金の埋蔵量に匹敵します。

金の需要が高い理由

金が地球全体の埋蔵量が決まっていることから供給が限られています。

そのうえで、金の需要が近年高まっていることから金の価値である金価格は右肩上がりに上昇している状況です。

金の需要が高い理由を以下にまとめました。

- 投資対象として認識されている

- 中央銀行が外貨資金の一部として金を保有

- 工業・装飾品などの実需でも替えがきかない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

投資対象として認識されている

金は古代から価値の保存手段として扱われてきましたが、現代においても依然として投資対象として高い人気を誇っています。

最大の理由は価値保存機能とリスク分散効果にあります。

株式や債券などの金融資産は、経済状況や金利動向に価格が大きく影響されることも。

しかし、金は実物資産であり、発行主体の信用リスクをともないません。

例えば、企業の倒産や政府の財政破綻で紙幣や株券が無価値になることがあっても、金そのものの価値は失われないからです。

さらに、金はインフレにも強い資産とされています。

物価が上昇し、貨幣価値が目減りする局面でも、金は相対的に価値を維持するため、長期的な購買力を守る役割を担います。

中央銀行による大規模な金融緩和や財政赤字拡大によるインフレ懸念が意識されると、金への投資需要が高まりやすいです。

投資家にとっては、万一の事態に備える安全資産としての役割を果たしています。

他の資産との相関性が低く購入しやすくなったことが需要を後押し

金は他の資産との相関性が低いという特性があります。株式市場が下落するとき、投資家は安全資産を求めて金を買う傾向にあり、その結果として価格が上昇する場合があります。

逆相関的な動きにより、ポートフォリオ全体のリスクを抑えるヘッジ資産として機能する仕組みです。

特に近年のように地政学リスクや金融市場の変動が大きい局面では、金投資のニーズが高まる傾向があります。

近年は金へのアクセス手段が広がったことも需要を押し上げています。

従来は金貨や延べ棒などの現物投資が主流でしたが、現在ではETFやCFD、純金積立といった金融商品が普及し、個人投資家が少額から参加できるようになりました。

こうした裾野の拡大は金の投資対象としての認知度をさらに高め、需要を下支えしています。

中央銀行が外貨資金の一部として金を保有

金の需要を支えている大きな要因のひとつが、各国の中央銀行による金保有です。

中央銀行は自国通貨の安定や国際収支調整のために外貨準備を持っていますが、その一部として金を組み込むのが世界的なスタンダードとなっています。

これは、金が無国籍の資産であり、いかなる国の信用や政策に依存しない中立的な価値を持っているからです。

米ドルやユーロなどの主要通貨は通常、外貨準備の中心を占めますが、国際情勢や金融政策によって価値が変動します。

例えば、米国が大規模な金融緩和を実施すればドルの価値は相対的に下落し、外貨準備全体の購買力が損なわれます。

こうしたリスクを軽減するため、中央銀行はドルやユーロに加えて金を保有し、準備資産のバランスを取っているのです。

特に2008年のリーマン・ショック以降、各国の中央銀行は金の重要性を再認識し、積極的に購入を進めています。

また、金は国際金融市場において普遍的な評価を受けているため、信用補完の役割も果たします。

国債や外貨に比べて利子や配当は生みませんが、逆にいえば相手国の信用に依存せず、保有しているだけで普遍的な価値の保証を期待できるでしょう。

中央銀行が金を保有していることは、外貨準備の安定性を高くして、国際的な信用力を高める効果もあります。

このように、中央銀行が金を外貨準備の一部として組み込むのは、通貨価値の変動リスクや地政学リスクに備えるためです。

安定性の高さから金の需要は今後も堅調に推移すると考えられます。

工業・装飾品などの実需でも替えがきかない

金が高い需要を維持しているもう一つの理由は、投資資産としての役割に加え、工業や装飾品としての実需が非常に大きい点にあります。

最も広く知られているのはジュエリー需要です。

インドや中国を中心に、結婚や祭礼、資産保存の手段として金製品を購入する文化が根強く存在し、世界の金需要の半分以上を占める年もあります。

特にインドでは金の装飾品が富の象徴とされ、経済成長に伴って需要が増加する傾向にあります。

工業分野においても、金は極めて重要な素材です。

その最大の特徴は高い導電性と腐食しにくい安定性にあります。

電子機器や半導体、スマートフォンなどの精密部品に広く利用されています。

微細な回路や接点部分においては、酸化や腐食による接触不良を防ぐために金メッキが用いられることが多いです。

現代社会に不可欠なIT機器や通信機器において、金は替えのきかない素材なのです。

これらの実需は、経済の成長や人口増加に伴って増加する傾向があります。

投資資産としての需要に加え、こうした実需による安定的な需要が存在するため、金は世界的に常に高い需要を維持しています。

将来的に金が枯渇する可能性は低い理由

金は需要が高く埋蔵量が限られていますが、将来的に金が枯渇する可能性は低いと考えられています。

その理由は以下のとおりです。

- 埋蔵量は限られていても減ることがない金属であるから

- リサイクルで循環して活用されるから

- 技術の進歩により新たに採掘可能な金が増える可能性があるから

それぞれ詳しく見ていきましょう。

埋蔵量は限られていても減ることがない金属であるから

金は物理的・化学的に非常に安定した金属です。

酸素と反応して錆びる鉄や、硫化して黒ずむ銀とは異なり、金はほとんどの環境下で変質しません。

そのため、いったん採掘され、金貨や延べ棒、装飾品、電子部品などの形で世の中に出た金は、長い年月が経過しても失われることなく存在し続けます。

世界全体でこれまでに採掘された金は約21万トン以上とされますが、その大部分は現在でも形を変えながら流通しています。

古代エジプトの遺産に含まれていた金を再精錬して新しい金製品に利用することも可能です。

つまり、金は一度採掘されれば永久に近い形で残り続ける性質を持っており、理論的な資源枯渇のリスクが低い金属です。

リサイクルで循環して活用されるから

一度使用した金を新しい製品に利用できることから、金はリサイクルによって再利用される割合が非常に高いという特徴があります。

特にジュエリーや投資用の延べ棒は純度が高く、再精錬することで新たな金製品を容易に生成できるでしょう。

電子機器や歯科材料などに使われた金も、都市鉱山と呼ばれるリサイクルシステムを通じて回収可能です。

世界の金供給のうち、年間のおよそ25〜30%はリサイクル由来とされており、この比率は今後さらに高まると考えられます。

つまり、新たに地下から金を掘り出さなくても、既存のストックを精錬・再利用することで需要を賄うことが可能です。

他のエネルギー資源や金属資源と比べても、極めて枯渇リスクが小さい大きな理由のひとつです。

技術の進歩により新たに採掘可能な金が増える可能性があるから

採掘技術や探査技術の進歩により、将来的に新しい金鉱床が発見されたり、これまで採算性が低いために放置されていた鉱床が開発可能になる可能性があります。

かつては採掘困難とされた深海底や極地での探査も、技術革新によって徐々に現実味を帯びています。

海底熱水鉱床や小惑星資源の採掘は、まだ商業化には至っていませんが、研究や試験採掘は進んでおり、長期的には金供給の新たな源泉となるかもしれません。

さらに、鉱石の品位が低い鉱山でも、精錬技術の進歩により効率的に金を回収できるようになっています。

バクテリアを利用したバイオリーチング技術や、環境負荷を抑えた抽出法の開発が進むことで、従来は採掘対象外とされていた資源も利用可能になるでしょう。

減ることはあっても増えることはない金貨のアンティークコインの魅力

金への投資を考えるにあたって、従来の金と同様に増えることはありませんが、災害などを理由に失われて減ることもある金貨のアンティークコインは希少性において優れます。

金をそのまま保有するよりも金貨のアンティークコインを保有するほうが、より高い安定性とリターンを期待して資産運用ができるでしょう。

減ることはあっても増えることはない希少な金貨のアンティークコインの魅力を以下にまとめました。

- 発行枚数が限られており新たに供給されることがない希少性の高さ

- 地金価値に加えてプレミア価値を有するため安定性がある

それぞれ詳しく解説します。

発行枚数が限られており新たに供給されることがない希少性の高さ

アンティークコインの最大の魅力は、その限られた発行枚数と新たに増えることがないという絶対的な希少性にあります。

現代の法定通貨や流通貨幣は必要に応じて追加発行が可能ですが、アンティークコインはすでに歴史的役割を終えており、追加供給は一切ありません。

例えば、19世紀のヨーロッパで発行された金貨や、日本の明治期の金貨などは、その時代に発行された枚数しか存在せず、今後新しく鋳造されることはないのです。

発行当時の枚数そのものも現代の大量生産の貨幣に比べると圧倒的に少なく、限られた規模でしか流通していませんでした。

時代の流れのなかで戦争・経済危機・通貨制度の変更などを経て、溶解されて地金として使われたり、散逸して失われたりしたものも多くあります。

そのため、現存するコインの数は発行当時よりもさらに少なくなっており、市場での価値を高めています。

コレクター市場では希少性は価値と直結します。

例えば、同じ地金重量の現代金貨と比べても、アンティークコインはその希少性ゆえに数倍以上の価格が付けられることが珍しくありません。

需要は世界中に存在しており、ヨーロッパ、アジア、アメリカなど地域を超えて収集家が存在するため、流通市場もグローバルに広がっています。

そのため、一度コレクター間で評価が高まると、その価格は容易に下がらず、希少性を背景に安定的に推移する傾向が見られます。

地金価値に加えてプレミア価値を有するため安定性がある

アンティーク金貨のもうひとつの大きな魅力は、地金としての価値と希少価値の両方を兼ね備えている点です。

金貨である以上、その素材としての金には国際市場に基づく地金価格が存在します。

アンティークコインは、最低限でも地金価値に裏付けられた価値を持つことになります。

単なるコレクションに留まらない投資資産としての大きな安定性があるでしょう。

アンティークコインはその歴史的背景や保存状態、希少性によってプレミア価値が上乗せされます。

歴史的名品や著名なコレクションに由来するコインは破格の値段で取引されることが多いです。

二重の価値構造があるため、アンティークコインは安定的な資産性を持ちます。

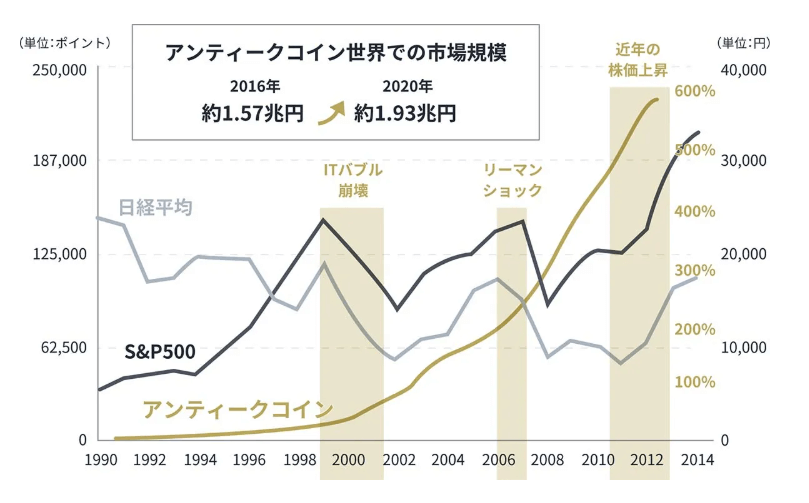

実際、2008年のリーマン・ショックのような金融危機の局面でも、アンティークコイン市場は他の金融資産ほどの下落を見せませんでした。

さらに長期的に見れば、アンティークコインのプレミア価値は上昇傾向にあります。

発行枚数が限られており、年々市場に出回る枚数が減っていく一方で、富裕層やコレクター・投資家の数は世界的に増えているからです。

アンティークコインは、株式・債券などの伝統的な資産とあわせて保有するリスク分散の観点からも優れており、インフレ対策や長期的な資産保全の手段として大きな魅力があります。

まとめ

金は地球上の埋蔵量が限られているため、希少な資源として古代から価値を持ち続けています。

すでに採掘された総量は20万トンを超え、残存する採掘可能な埋蔵量は数万トンと見積もられていますが、技術革新やリサイクルによって供給が補われているため、単純に枯渇に直結するわけではありません。

しかし、各国の中央銀行が外貨準備として金を大量に保有していること、そして投資資産・工業用途・装飾品需要など多方面で欠かせない存在であることから、金の需要は今後も高水準で推移すると考えられます。

金は失われにくく、循環する資産として長期的に信頼できる存在であり、投資・実需・文化的価値のすべてにおいて今後も重要な役割を果たすでしょう。